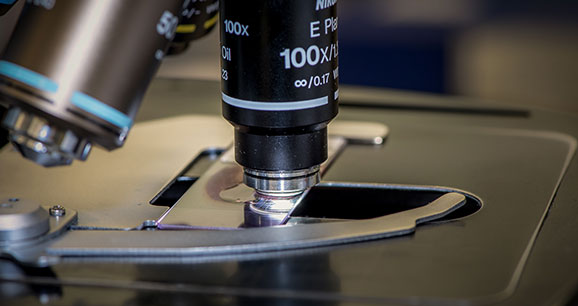

Le Centre de diagnostic vétérinaire de l’Université de Montréal (CDVUM) est un centre d’excellence, d’expertise et de référence en diagnostic, nourri par la recherche de pointe, l’innovation et le développement. Nous supportons activement les principaux objectifs de la FMV, soit l’enseignement, la recherche et les services à la collectivité, tout en contribuant à l’amélioration de la santé animale et la sécurité alimentaire.